北海道・知床―海と大地、 動物と人間の狭間に立って

海から始まる旅 地の果てに向かって

旅の始まりは、船の上だった。遠ざかる本州を背に甲板に立ち、潮風に吹かれながら見渡すと日本海の水平線が広がっている。海鳥が旋回し、波が陽を反射してきらめいていた。

やがて港が近づき、フェリーは大地へと接岸した。車に乗り込み、長い道を東へと走り出す。

これから向かうのは「知床」。“大地の突き出た場所”という意味を持つアイヌ語の「シリエトク」が語源と言われている。

まるで世界の果てであるようなその名の地へ向かって、広大な大地の中を進んだ。

本州では感じることのできない奥行きを視覚以外の感覚で受け取りながら道東に入ると、人の気配は一気に薄れ、代わりに野生の気配が濃くなる。日が暮れ、真っ暗な牧草地を抜ける道の先に、濃い影を落とす半島が現れた。

知床半島──その入り口、斜里町の温泉宿にたどり着いた。

フェリー甲板から日本海の水平線を望む

地形が語る旅の在り方

知床半島形成の歴史は地形や岩石に刻まれている。半島先端の知床岬や右の東側、羅臼は海底火山活動に由来する古い溶岩に覆われているが、半島中央を背骨のように貫く知床連山や左の西側、斜里町ウトロはその古い地層の上に陸上火山に由来する新しい溶岩が覆っている。約25万年前にはほぼ現在の半島が形作られたと言われているが、度重なる火山活動と流氷の浸食により、現在の険しくも美しい断崖の地形が出来たのだ。

旅のコースは西側の斜里町を縦断し峠を越えて東側の羅臼町へ。走るだけで道路沿いには滝や川、岬があり、知床五湖やカムイワッカ湯の滝など深い自然環境のバックカントリーへ容易に入り込むことができ、知床峠を超えた羅臼町では根室海峡沖に国後島を望む事ができる。

観光バスの団体客、ライダーにキャンパーや登山家、ネイチャーカメラマン等──ここには実に多様な旅人が集まり、それぞれの知床を見つけようとしていた。

僕も10日間をかけて車でゆっくりと巡った。ウトロから峠を越え、羅臼のキャンプ場を拠点に海と山のあいだを往復するように滞在した。

雨上がりの斜里町の1本道。

知床五湖。湖面には綺麗に知床連山が映り込んでいた。

ウトロ発のクルーズ船から望む知床半島の断崖。

ネイチャーガイドと共に歩いて辿り着いた滝。「男の涙」

プユニ岬から望む夕日に染まるウトロ市街。

温泉が流れるカムイワッカ湯の滝。アイヌ語で「神の水」を意味する。4つの滝を登り、温泉の滝壺に入る事ができる。

月明かりの夜、知床峠より羅臼岳を望む。

知床峠の夜明け。

知床峠より羅臼方面へ。海の向こうには国後島が望む。

夕陽の木漏れ日の森の中、よく見るとエゾシカがいた。

羅臼発のホエールウォッチング船「ネイチャークルーズ」より望むマッコウクジラの背びれと国後島。

根室海峡沖の国後島より満月がのぼる。

世界が認めた生命の宝庫

2005年、知床は世界自然遺産に登録された。その価値・特徴をわかりやすく説明すると三つの点──「流氷がもたらす海の恵み」「サケ類がのぼる川が結ぶ海と陸のつながり」「海と川と森が支える貴重な野生動物」だ。

流氷から始まる命の循環はオホーツク海に押し寄せる流氷が栄養をもたらし、春にプランクトンを爆発的に増やす。小魚やオキアミがそれを食べ、サケやマスが成長し、秋には川を遡上して命を繋ぐ。その恵みをヒグマやワシ、野鳥などが食し、森の肥料となる。海と森をつなぐ食物連鎖の輪が、ここでは今も途切れることなく続いている。この生態系は海と陸の相互関係の顕著な見本であると共に、海洋性及び陸上性の多くの種、つまりは生物多様性を育んでいる。

ヒグマが日本で唯一海辺から山域まで途切れる事なく生息出来る事やシマフクロウなどの希少種の存在、多くのサケ科魚類やトドや鯨類などの海洋哺乳類、希少な海鳥類等の生息地である事、これら全てが世界的に見ても知床は重要な地域であるのだ。

僕も旅の中、クジラに海鳥やエゾシカの群れ、駆けるキタキツネにオジロワシやシマフクロウの雄大な飛翔、そして遠くにはヒグマの姿を見た。貴重な野生動物が日常に溶け込み、共に生きていることを実感する瞬間だった。

エゾシカ

シマフクロウ

ヒグマ

オジロワシ

キタキツネ

ウミウ

マッコウクジラ

移り変わる文化と共生の歴史

北海道に人が住み始めたのは約2万年前と言われ、知床半島にも多くの遺跡が発見されている。縄文時代の貝塚や土器は、この地で人が森と海の恵みを享受していた証である。本州で農耕が始まった弥生時代にも、この地では狩猟採集が続き、「続縄文文化」と呼ばれる独自の道を歩んだ。その後、7〜12世紀には本州から鉄や織物などの影響を受けて発展した「擦文文化」が北海道全域で展開するが、知床半島を含むオホーツク海沿岸には北方からの影響を受け、独自の「オホーツク文化」を築いた。さらに羅臼町のトビニタイ遺跡からは、この擦文文化とオホーツク文化が交わり生まれた「トビニタイ文化」の痕跡も発見されている。

やがてこれらの文化は擦文文化に吸収され1つとなり、13世紀には「アイヌ文化」へと続く時代となった。アイヌ文化の動物や自然をカムイ(神)として崇める信仰は、オホーツク文化からの影響とも言われている。

そして18世紀の江戸時代には、本州からやってきた和人の進出により漁業が営まれるようになる。大正時代になると農業を目的とした入植者による開拓は進むが、厳しい自然は人を退け知床半島は完全に開発されることなく現代まで至った。知床はこのように太古から人が自然や野生動物と共生した暮らしを近代に至るまで続けてきた世界でも非常に貴重な文化の移り変わりが残る場所なのである。これらの痕跡は斜里町の知床博物館と羅臼町の郷土資料館で触れる事ができ、いくつかの遺跡にも訪れた。

斜里町・朱円周堤墓群。縄文時代のお墓。土器や石器、石棒、飾り玉などの他、炭化した繊維片が見つかっている。

斜里町ウトロのオロンコ岩。先住民族「オロッコ族」がこの岩の上に住んでいたという伝説がある。

人と自然を繋ぐ人々

海での記憶を語り継ぐ船長

知床にはウトロや羅臼から出るクルーズ船ツアーが多くある。道路が通っていない岬を目指し、独特な地形や野生動物を海から間近で観察できるツアーが人気だ。僕は出会った人からの紹介で元漁師の野田克也さんが自らの漁船で知床岬まで連れていってくれるツアーに参加した。仰ぐようにそびえる断崖の真横をかすめるように進める漁船からは、季節によってはトドやヒグマ、オジロワシや海鳥たちの姿を海から間近に望むことができる。

「昔、この海は漁師で溢れていた。でも地球の環境が変わり、海も変わった。漁師が減る中で私も卒業したが、海に出るといつも凄いなぁって見ていたこの景色や体験、これを多くの人に届けて行きたい。」

野田さんの言葉と船を操る腕からは、海と共に生きてきた人だけが持つ重みを湛えていた。

「知床らうすリンクル」の代表であり船長の野田克也さん。今や数ある漁船小型クルーズの先駆者。半島の行き止まりである相泊港から出航している。

迫力満点の断崖の真横を運行してくれるのは小型の漁船ならでは。

ウトロ側とは違う切り立つ岩の地形の間を進んで行く。

オオセグロカモメの群れに手が届きそうなくらいの近さ。

元漁師の舵捌きが素晴らしく、海のアトラクションとしても楽しめた。

知床岬

人間のいない場所で過ごす野生のヒグマを海から観察。クルーズの目玉になっている。4、5月には合わせてトドも見られる。

森の中で歩みを続けるネイチャーガイド

オンネベツ川の鮭マス遡上観測所に行った際、鮭の遡上には出会えなかったがネイチャーガイドの佐藤雅子さんと出会う事ができた。カメラを持っていたので声をかけると話が弾み、数日後に原生林を案内してくれた。彼女は北海道出身だが知床に魅了され移住し、やがて仕事を辞めてガイドとなった。知床の魅力はやはり野生動物であり、いつも出会いを探して森の中を歩き続けている彼女は、動物との距離感について話してくれた。

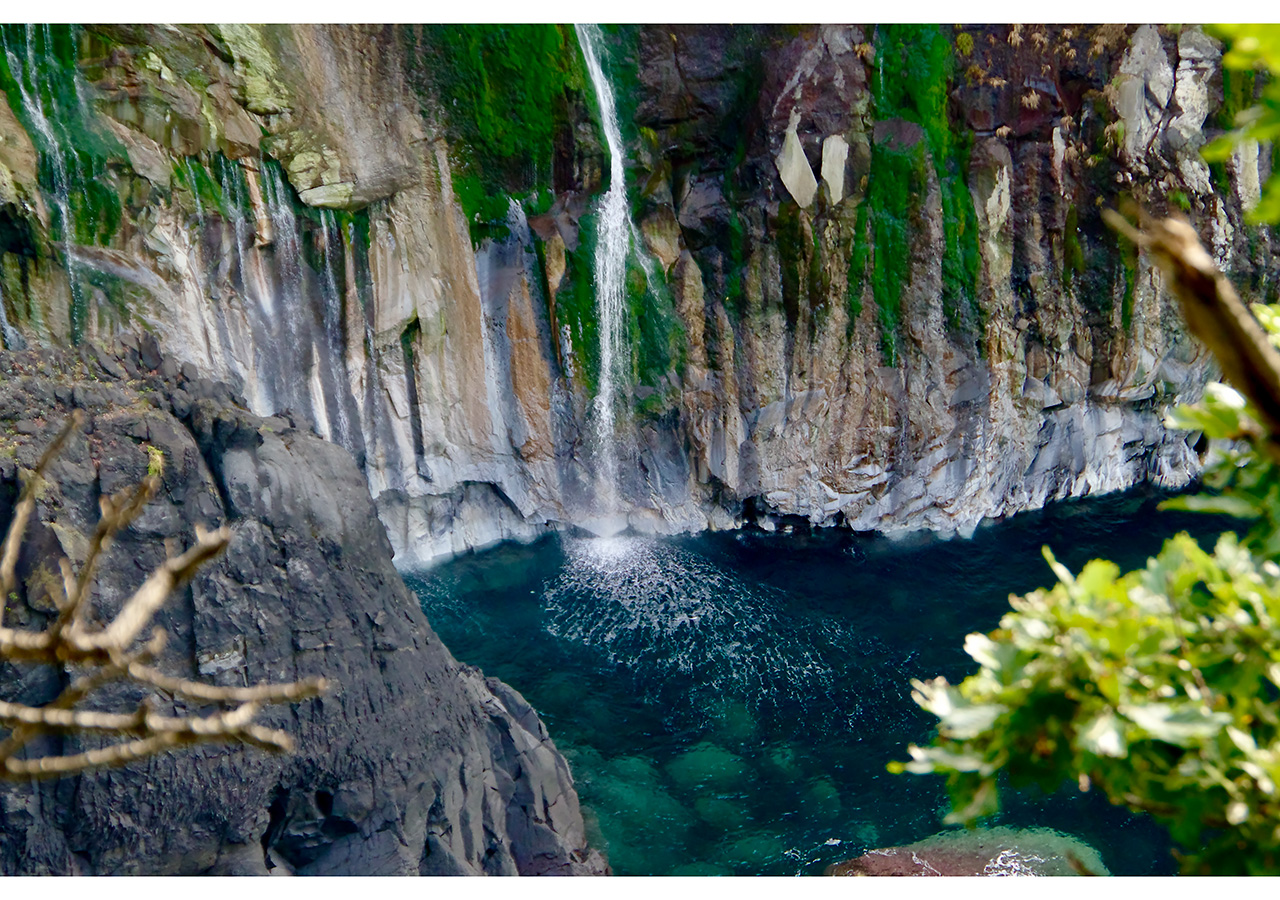

「人はこの地で野生の動物と長い年月をかけて距離感を築いてきた。中でも生態系の頂点であるヒグマは人との距離感を最もわかっている知性の高い動物。臆病であり積極的に人を襲ってくる生き物ではなく、むしろ距離をとってくれる動物。しかし、近づきすぎるとその関係を壊してしまう。人がここに訪れ、自然の中に入る時には古来より続く野生動物との距離やルールを徹底しなければならない。私自身も写真を撮りたく近づく傾向があるから意識して気をつけなければならない。」知床には多くの観光客が訪れ、野生動物の写真を撮る為にしつこく追いかけたりする事で彼らは非常にストレスを感じていると彼女は話す。さらには餌をあげる人もいて、それらがバランスを崩す一つの要因となり、やがて悲劇をもたらす事に繋がる。それが本当に悲しいと言っていた。案内してくれた森の中では野生のキタキツネのネズミの捕食を見る事が出来、エゾリスやたくさんの野鳥も見る事が出来た。森を抜けるとそこには断崖とオホーツク海の大海原に落ちる滝の絶景が待っていた。

ズームレンズを片手に、気配を感じながらゆっくりと森の中を歩く佐藤雅子さん。「知床とこぼうず」という屋号で活動している。

ネズミの巣をほじくるキタキツネ

アカゲラ。色のデザインが素晴らしい。

あたま隠して尻隠さずのエゾリス

ドングリを拾い、動物の話を始めてくれた。

森を抜けると現れたオホーツク海と断崖の絶景。

「男の涙」という滝に到着。

自然との距離を伝え続ける人々

知床財団の挑戦

知床を訪れる人に、知床の自然構造や野生動物との関わり方や距離感などを様々なアプローチで伝えてくれる重要な施設がある。斜里町の「知床自然センター」、羅臼町の「知床羅臼ビジターセンター」だ。

現場を運営する知床財団は、斜里町と羅臼町など関係行政と連携し、知床の自然管理、ヒグマ対策、訪れる人々へのレクチャーなどの活動を行っている。

その活動の主軸のひとつは財団創設のきっかけとなった「しれとこ100平方メートル運動」である。1977年、厳しい自然のため入植者が離れた開拓跡地にリゾート開発計画が持ち上がった。当時の斜里町長はそれを止めるべく、知床国立公園内の開拓跡地保全と原生林再生を目指し「しれとこ100平方メートル運動」を開始。乱開発の危機にあった開拓跡地の買い取りに必要な寄付を募った。

この運動は全国から多くの賛同を得て、2010年にはほぼ全ての土地を買い取ることができた。現在は「100平方メートル運動の森・トラスト」として、その土地に原生の森と生態系の再生を目指した取り組みを続けている。運動地の一部には、訪れた人は誰でも歩けるコースがあり、再生の現場を案内して貰った。

財団の山本幸さんは「多くの人が簡単に野生動物の生息する深い自然にアクセスして触れることができる知床はかなり稀な場所。それ故に訪れる人は自然や野生動物との正しい距離を知る必要がある。自然と人間の領域を知り学ぶ事。知床はそれを体感できる場所としての価値がある。私たちはそのバランスを維持し、継承し続けていかなければならない」と話してくれた。

これまで、日本の世界自然遺産を巡る中で、環境を守り継承する人達や団体と出会って来たが、これほどの組織規模で活動運営が出来る事には希望があった。ここがモデルケースとなり全国へ同じような活動の波が広がれば良い。

知床財団の山本幸さん。知床の自然に魅了され何度も訪れ、神奈川県より移住してきた。現在は知床財団事業部長を務め様々な活動を企画し行っている。

開拓の森での森林再生風景。まるで芸術作品のように様々な試みが森の中に点在していた。

「シカの食害をモニタリングするために設けた柵」柵の中はシカの食害が無いので外との比較を行い、シカの食害の影響をモニタリングする。

倒木を積み上げて製作した鹿よけの柵。この中には白樺が根付いているらしい。

動物の視点で伝える物語

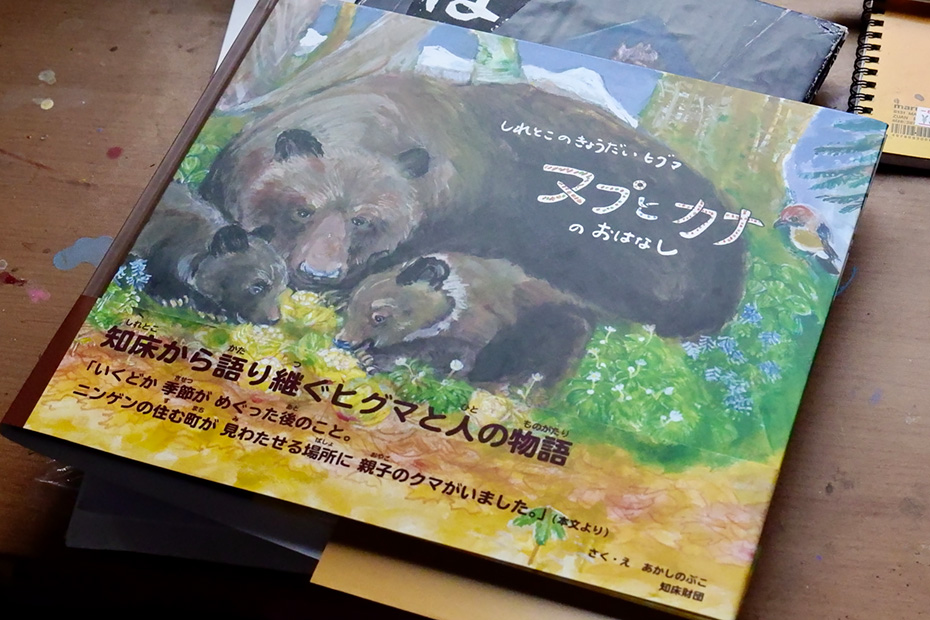

知床財団と活動を共にする絵本作家のあかしのぶこさんとも出会う事ができた。京都出身の彼女が知床に移住したのは二十五年前。野生動物を観察し絵本を描きたかった彼女が直面したのは、観光客の増加でゴミや餌によりヒグマが人里に現れるという現実だった。知床財団のボランティア募集をきっかけに自然センターで働く傍ら、観光客への注意喚起としてヒグマとの距離を伝える紙芝居を始めた。やがてその続編として彼女の代表作となる絵本「しれとこのきょうだいヒグマ ヌプとカナのおはなし」が完成し、知床のヒグマの親子の目線で人間との関係を描いた作品が財団から発刊された。「動物目線になって作品を描いているのは、人間の概念を外してこの世界を見たらどう見えるのかをイメージすると全然違う世界が見えてくる。色んな動物になることで様々な答えが投げ掛けられる」と語る。新作「しれとこのみずならがはなしてくれたこと」は斜里町の100平方メートル運動を題材に、ミズナラの樹の目線で開拓と森の再生を描いている。

あかしのぶこさん。森と海が望める制作アトリエにて。

様々な動物の視点になれる絵本の可能性を信じて、世界の様々な見え方を想像し描き続けている。

しれとこ100平方メートル運動を題材に財団の山本幸さんと一緒に制作し、財団より発刊された。

未来へ繋ぐ記憶の継承者たち

そして、知床財団がサポートする団体に、「知床自然愛護少年団」がある。地元の大人が主体となり、子どもたちに自然の中で安全に楽しく遊ぶ知識や技術を伝える活動団体だ。1971年、当時の町長が自然が濃すぎる知床で子供達が安全に外で遊ぶ機会がなくなる事を懸念し設立した。

設立当時に1期生として入団していた横内正元さんが現在の団長として活動している。「子どもたちには森や海、川で思いっきり遊んでほしい。自然の中で五感を使って感じてほしい。その記憶を残すことが自然を守ることや共生していくことに繋がる」と話していた。団員が大人になり、今はその子ども達の世代が昔と同じように知床の自然に触れ、自然との関係性を築いている。時代や世代が移り変わりゆく中でも、こうして自然との共生のあり方が受け継がれているのだ。その子供たちは全部の活動が楽しいと話していた。

海や川で獲ったり食べたり。毎年、開拓時代の小屋で当時の暮らしを体験し、寝泊まりをする行事も行っている。写真は団長の横内正元さん。団員の石本朔也(さくや)さん、石本蒼唯(あおい)さん、石本和真(かずま)さん。

海から大地へ 循環する生命の物語

旅の終盤、羅臼町のサシルイ川の煌めく水面の中を覗くと、数匹のサケが遡上していた。例年より遅いというが、海へと旅立った命が再びこの川に戻ってきている。

海から大地へ、過去から未来へ、大人から子供へ、この知床では海と森、動物と人、それぞれが長い時間の中で築き上げられてきた循環があり、その繊細な距離とバランスを見ることのできる貴重な場所だった。

夕暮れになるといつもカモメが飛び交っていた。

海からの光が斜面の森を照らしている。

漁港も静まり。

何かを伝えるかのように川の水面が煌めいていた。

その中を覗いてみると、鮭が流れに逆らって泳いでいた。

そして、知床は教えてくれた。生命とは循環であり、共生とは距離であり、未来とは記憶の継承からの創造であることを。この半島で出会った人々は皆、自然と人間の間に立ち、その境界線を守り続けており、見せてくれた。彼らの想いと行動が、原始からの記憶を現代に繋ぎ、そして未来へと手渡していく。知床(シリエトク)──名前の通り、ここは確かに地の果てかもしれない。しかし同時に、生命の物語が始まる場所でもあるのだろう。

滝を登るサクラマス。清里町さくらの滝。

profile