鹿児島県・徳之島──時を旅する島 二億年の記憶に触れる

記憶の入口に立つ──資料館から始まる旅

徳之島には那覇〜鹿児島の島々を結ぶ船で上陸した。

港に降り立った瞬間、空気が変わる。島に船で降り立つこの感触が僕は昔から好きだ。

湿り気を含んだ風、森の奥から聴こえる名も知らぬ鳥の声。

人の気配は少なく、しかし見透かされているような不思議な感覚。

旅の最初に向かったのは、島内にある四つの場所──

徳之島町郷土資料館、伊仙町歴史民俗資料館、天城町歴史文化産業科学資料センターユイの館、そして徳之島世界遺産センター。

この島を深く知り、感じるための記憶の入口である。

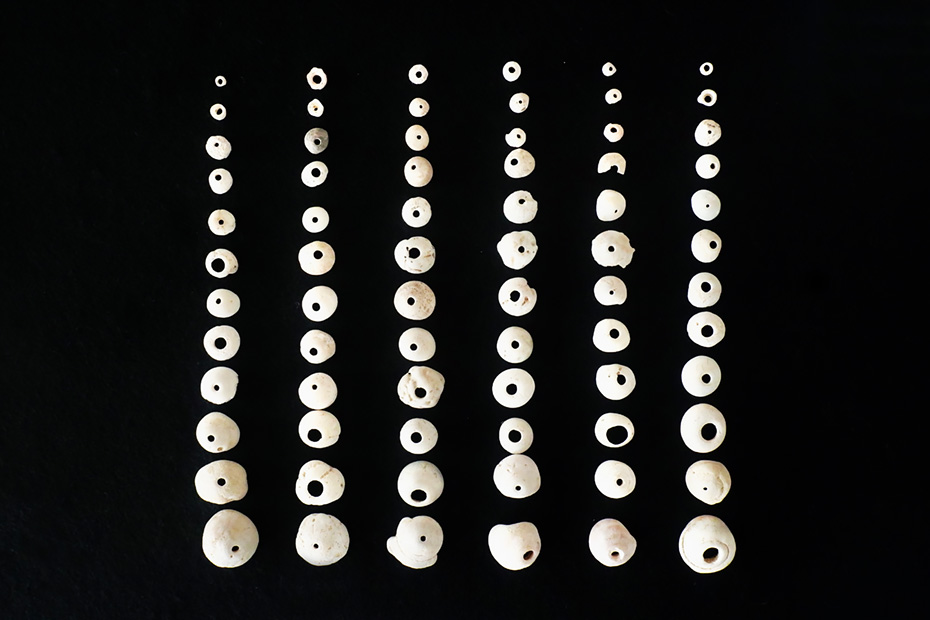

各町の資料館の一室には、約3万年前からの石器や5千年前の洞窟での暮らしの痕跡。

土器、貝塚、埋葬された人骨などから現代に至るまでの島の歴史が静かに展示されていた。

展示室には、その静けさと共に深さが空気に満ちていた。

考古学を専攻してきた伊仙町歴史民俗資料館学芸員の輿嶺友紀也さんと天城町ユイの館学芸員の具志堅亮さんは「沖縄出身だが南西諸島や日本の考古学において徳之島は重要な場所なのでここに落ち着いた」と2人とも同じように話していた。

そして徳之島世界遺産センターへ。

ここには、島の自然と命の繋がりが記録されている。徳之島は2021年世界自然遺産に登録された。

その理由のひとつが、ここにしか存在しない命たちである。

世界自然遺産に登録された所以と歴史

徳之島は、2021年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として、ユネスコの世界自然遺産に登録された。その理由は、「生物多様性」、つまり顕著な多様性を示す生きものたちの生息地であることを評価された。

この島に棲むアマミノクロウサギは、世界で奄美大島と徳之島にしか生息していない、非常に古い時代からの“生きた化石”である。近縁な種群は600万年前に出現し、もっとも類縁関係の近い種は350万年前に生息していたと言われている。ほかにも、オビトカゲモドキ、トクノシマトゲネズミなど、この島固有の生物が多い。ユーラシア大陸から切り離された琉球列島で、生物の進化が膨大な時間の中でそれぞれの島に展開されてきた。そして、絶滅が危惧される種も多い。つまり、ここには失われつつある命の多様性が、いまも脈々と息づいているということだ。

だが、もうひとつ重要なのは、人間の存在である。世界自然遺産というと、純粋な“手つかずの自然”を思い浮かべがちだが、徳之島は違う。人の暮らしが森のすぐそばにあり、何世代にもわたって営みが続いてきた。たとえば、アマミノクロウサギの棲む森のすぐ近くには、当部(とうべ)集落や、三京(みきょう)集落がある。この地に暮らす人々は、自然と共に生きるという知恵を当たり前のように継承してきた。

「この島は、人の暮らしが自然遺産の真横にある。この共生のあり方そのものが、これからの世界にとって大切な遺産になる」——そう語ってくれたのは、徳之島世界遺産センターの専門員である中村泰之さん。

(※現在は、立ち入り規制をかけている世界自然遺産登録エリアもあり、こうした場所は認定ガイド同行が義務付けられている)

森の奥に棲む、太古のいのち──アマミノクロウサギ

資料館を巡ったその夜、森へと向かった。

アマミノクロウサギ観察小屋付近をライトで照らしながら土の小道を静かに歩いた。

葉擦れの音や鳥の声も風もない。そのとき、暗がりに動く気配があった。

暗闇の中に黒い塊が動いている。アマミノクロウサギだ!

たしかに目の前にいる。約350万年前から存在する原始的な哺乳類である。耳は短く、走りも遅い。跳ねない。

僕は何げなく草を食べる姿を目の前にした瞬間、いま此処に至るまでの命の繋がりに壮大な時間を超える体験をした。

確かにここで人が自然と共に長く生き延びてきた意識の片鱗を感じることができた。

この体験が、後の旅のすべての道しるべとなった。この島は膨大な時を遡る事が出来るのだ。

僕はその痕跡を辿ることにした。

(※アマミノクロウサギ観察小屋は平日9:00-17:00に利用ができるが事前予約が必要。時間外でも観察は可能であるが、周辺では環境の保護の為、指定されたマナーやルールを守る必要がある。)

運よく会えたアマミノクロウサギ。

大地の記憶をたどる──地質の時間旅行へ

旅の軸足を、まずは大地そのものが語る時間に耳を傾けてみる。最初に訪れたのは、島の中部・剥岳林道に露出する蛇紋岩。これは、なんと二億年前のプレートの衝突によって地表に現れたマントル起源の岩石だ。地球の奥底──深海の地殻を成す岩が、この森の中に静かに眠っている。指で触れると冷たくざらつき、そこに地球の“胎動”を感じる。

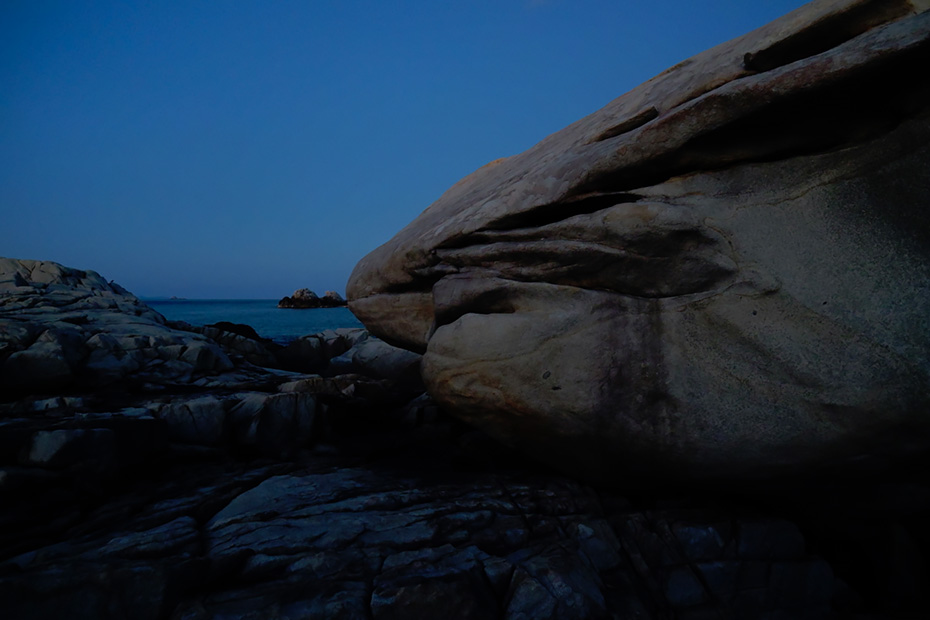

次に向かったのは、北側の海岸にあるムシロ瀬。

ここに広がるのは約6500万年前の花崗岩。恐竜が絶滅した時代とほぼ同じ頃の岩だ。

打ち寄せる波に削られ、今は丸みを帯びた柔らかい石畳のように広がっている。

日が水平線に沈む頃、岩に腰掛け波の音を聞いていると、時が海に洗われていくような感覚になる。

ムシロ瀬。日が沈む間際、他に誰もいない幻想的な空間と時間。天城町

さらに、犬田布岬や黒畦海岸、ミヤトバルの岸辺では、百万年前の琉球石灰岩がむき出しになっていた。

かつてサンゴ礁だったこの石は、地殻変動で隆起し、波が時間と共に幾層にもそれを削り、それはまさに時の彫刻である。まるで異星のような光景を至る所で見た。この琉球石灰岩はこの南西諸島にしか存在せず、故にその土壌による固有の植生や生態系が育まれてきたのだ。

犬田布岬。徳之島の琉球石灰岩の地形が一目瞭然で望める。伊仙町

黒畦海岸。徳之島町

犬の門蓋。天城町

ミヤトバル。この窪みに溜まった海水から塩を作っている。伊仙町

犬の門蓋のメガネ岩。天城町

こうして島を巡ると、足元にある石そのものが、記憶の断片であると感じられてくる。

太古から地球が呼吸していた証が、今もこの島には息づいているのだ。

人の記憶──営みとしての歴史

地質の深い記憶の上に、人の営みが始まる。徳之島は135の遺跡が存在し旧石器時代の石器が出ている最南端である。沖縄では3万6千年前の人骨や貝の道具はでているが石器は発見されていない。徳之島のガラ竿遺跡では3万年前や2万5千年前の地層に石器が発見され、下原洞穴遺跡では約1万3000年前の土器が発見されている。氷河期の終わり、人はここで火を使い、石器で獲物を狩り、暮らしていた。その証が、資料館に展示されていた石器や土器から見える。

さらに、ヨヲキ洞窟やウンブキ水中鍾乳洞遺跡、面縄貝塚では、4000〜3000年前の営みの痕跡が、2000年前の弥生時代の全身の人骨が発見されている。土器、貝塚、埋葬された人骨、炭の跡──それは、漁労と暮らし、祈りと死がひとつの空間に凝縮された、人類の生活の原型だった。そして、徳之島カムィヤキ陶器窯跡では1000年前に農耕の渡来と共に始まったと言われる焼き物「カムィヤキ陶器」の窯の跡や破片が多く見つかっている。

ウンブキ水中鍾乳洞遺跡。ここから海まで700メートル以上もつながる日本最大級の水中鍾乳洞。天城町

ヨヲキ洞窟。5000〜1000年前の石器や土器が発見されている。伊仙町

面縄貝塚の風葬場。縄文時代より今日に至るまで墓場としてある場所。ガジュマルが柵のように場を形成している。伊仙町

そして、徳之島が歴史書に初めて登場するのは西暦699年、『続日本紀』に「度感(トク)が宝物を献じ位を授かる」と書かれており、当時、遣唐使の航路(南島路)があったことから島の存在に目を向けていた事がわかる。

その後中世以降は、琉球王朝、薩摩藩の支配を経て、やがて近代国家・日本へと組み込まれていく。

戦後はアメリカ統治も経験し、日本へ返還。為政者が幾度も変わる中、島の人々は常に土地と風土に根ざした暮らしを続けてきた。

これら痕跡は、島の至る場所に静かに佇んでいる。語られぬ歴史が、島の全土に染み込んでいるのだ。

伊仙町阿権集落の石垣。琉球王朝時代に建設された。

闘牛という文化──心の歴史

徳之島を語るうえで欠かせないのが、闘牛文化だ。世界でも日本でも闘牛が生活に根付いている地域は珍しい。

500年前、薩摩藩の支配下にあった時代、厳しい農作業の慰めや娯楽の一つとして牛を戦わせたことが起源と言われる。

現在も町を歩けば、早朝や夕暮れに牛と共に歩く人の姿に出会う。

花徳浜の海沿いでは、若者が牛を散歩させていた。それを見守るお父さんが「息子が闘牛を持ちたいと言い出して。牛を3頭買ってあげた」と話していた。

「この子はまだ若くておとなしい」と牛を引く青年の話す目には、親が子を見守るような温かさがあった。

島では闘牛を「なくさみ」と呼ぶ。悲しみを癒すもの、魂を鎮めるもの。

力強くぶつかり合う牛たちの眼差しの奥に、島の人々が重ねてきた心の歴史が宿っている。

花徳浜(徳之島町)の他に喜念浜(伊仙町)でも同じような光景が見られる。

伊仙町の闘牛場。土日の夕方には飼い主と牛が次々とやって来て稽古を行なっていた。

森と人が隣り合う日常―未来へ向けて

このように徳之島を時間という流れで旅をするきっかけにもなった一つが「徳之島虹の会」を訪ねた事でもあった。

彼らは、2011年にNPOを設立し世界自然遺産に登録される前からこの島の調査・保全活動を行うと同時に、

島に生きる人々と自然の関係性を未来へ繋ぐ役割を担っている。話を聞いたのは、事務局長である美延睦美さん。

この島で生まれ育ち、この島が如何に特殊な環境であるかを知った。島を出なくてもこの場所で地球の事を深く知ることが出来る。石や地質、植物や考古学など各々で興味のある分野を調査活動していた島の人々が寄り集まり活動を始めた。

「この島は、人の暮らしが自然遺産の“すぐ横”にある。森は遠いものではなく、日々の生活と地続きです。だからこそ、この場所の特異性と培われてきた共生のあり方を、未来にちゃんと残していかないといけない。」

その言葉には、知識や情報ではなく、実感として自然と共に生きてきた人の声が宿っていた。

「諸説ありますが、3万年前から人が住んでいた島は世界に数箇所しか発見されていない。ここはその一つです。その頃は狩猟採集により生きていたと思われるが、ここの生物多様性こそがその人達の生活を支えていたと思われる。」この島の地質とその自然の構造、ここで人が長い時間をどのように暮らして来たかを熱く語ってくれた。

オキナワウラジロガシの伐採痕を見ると樹を持続的に利用するために高い箇所で切られていた事がわかる。繁殖力の低いアマミノクロウサギも食していたが生態は守られている。自然を“守る”ことが目的ではない。自然の中に暮らしがあり、暮らしの中に自然がある。ただ守るだけではなく、共に生きる。過剰に手を加えず、けれども無関心でもいない。そんな距離感が、徳之島の自然と人のあいだには太古より脈々と息づいている。それは未来に向けて、世界が学ぶべき人類の在り方なのかもしれない。それが、徳之島に息づく「日常」なのだ。

徳之島の地質について詳しく解説してくれた。緑色が蛇紋岩、ピンク色が花崗岩、紫色が琉球石灰岩である。

NPO法人徳之島虹の会の皆様。島の宝を繋ぐ様々なイベント活動や島のツアーガイドを行う。中央が美延睦美さん。

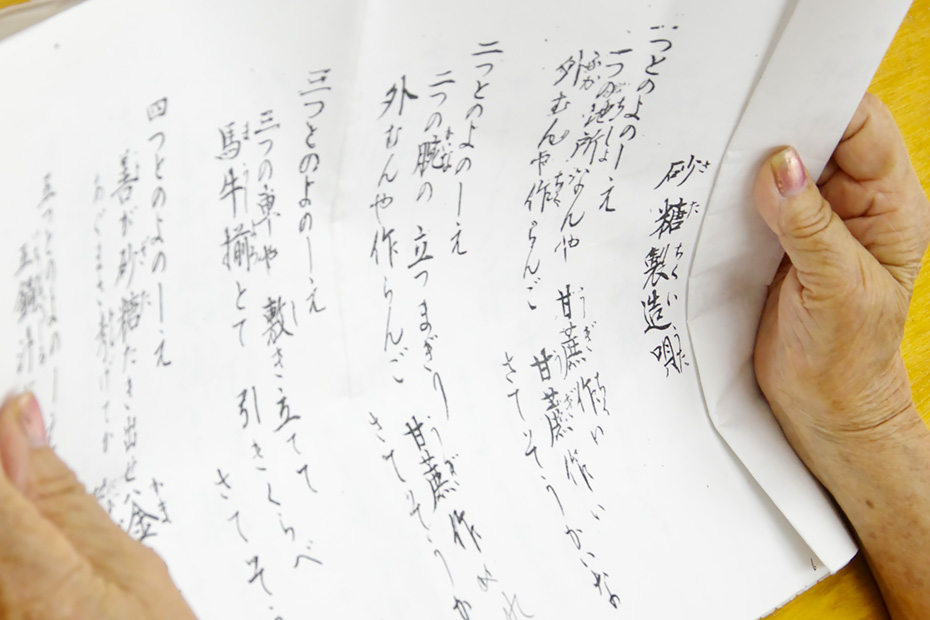

きゅーがめーら──唄と祈りが繋ぐもの

島の言葉(しまぐち)には、「きゅーがめーら」という美しい言葉がある。

翻訳すると「おはよう・こんにちは」という言葉だが、「きゅう=今日、うがめーら=拝む」という語源ではないかと言われることから“今日、あなたに会えたことに敬意を表します。”という深い意味が込められている。

「今、島の言葉は島唄には残されているが、若い世代では話す人はほとんどいなくなっている。しかし、これはただの挨拶ではない。この島に息づく、人と人との関係や暮らしに宿る精神そのものだ。」"

と徳之島町文化財保護審議会の町田進さんは話してくれた。

信仰のあり方は、神さまの前に先ずは目の前の貴方への敬意と感謝を表する事、そして此処に紡いできてくれた御先祖さまに。

その祈りは、言葉となり、唄となり、踊りとなって今も受け継がれている。

旅の途中、亀津の町を歩いていると、太鼓と唄声が聴こえてきた。90歳を越える人たちが集まり島唄を歌っていた。

夜、ヨナマビーチでは子どもから老人までが三線の唄声に合わせて踊っていた。

この島では今日もどこかで誰かが歌っている。波と風に合わせて、誰かが踊っている。

この営みは、きっと未来へと続いていく。

この島で刻まれた長い時間の記憶は、今を生きる島の人々の中に染み込んでいるのだ。

それは何層にも重なり合うこの島の地層のように、静かにしかし分厚く、萬代(ばんだい)にわたり幾重にも語り続けてくれるだろう。

profile