沖縄本島北部——森から海の彼方へ ゆんたくが導く旅

(※「ゆんたく」とは沖縄の方言で、おしゃべりや語らいのこと。初めて会う人同士でも、食卓やお茶を囲めば自然と笑い声が生まれ、心がほどけていく。そこから縁が広がり、思いがけない出会いや出来事へと繋がっていく、沖縄ならではの温かい文化である。)

夕陽が水平線に沈む頃、徳之島を出た船は静かに那覇港へと着いた。

翌朝、車で本島を北上する。目指すのは、沖縄本島北部——島では「やんばる(山原)」と呼ばれる森の地だ。

那覇を出てしばらくすると、名護の街を越えたあたりで空気が変わる。エメラルドグリーンの海の向こうに山並みが現れ、やんばる三村——大宜味村、国頭村、東村が近づいてくる。そこから先は、森と海が互いに寄り添いながら、太古のままの姿で広がっていた。

名護の街を過ぎ、58号線を北上する。大宜味村に入った。

安須森(アスムイ)へ——“始まりの地”を訪ねて

旅の始まりに選んだのは、沖縄本島最北端の国頭村にある辺戸岬(へどみさき)。 ここは琉球開闢(かいびゃく)の地とも伝えられ、沖縄の古文書「中山世鑑」には“安須森(アスムイ)”と呼ばれる山が記されている。四つの峰——シノクセ、アフリ、シチャラ、イヘヤ——が並び立つこの山は、祖神アマミキヨが降臨して国づくりを始めたとされる神聖な地である。そして、この山こそが数ある御嶽(うたき)の中で1番目の御嶽とされている。「仰ぎ見る聖地」として、この島の先人から「頂部は人間が足を踏み入れるべきではない」と伝えられてきた場所だ。

沖縄本島には3万6千年前の人骨が見つかっており、徳之島と同様に地質と人類の長い歴史の痕跡が多く存在する地域である。 一説には、琉球王国に繋がる人々は1000年前に北方からこの岬に上陸したとされる。 安須森(アスムイ)の切り立つ山々、打ち寄せる波、そしてこの地にしかない植物が織りなす風景は、まさに“始まりの地”にふさわしい。

沖縄本島の地盤は中南部は主に徳之島と同様の琉球石灰岩であるが、北部は古生代の石灰岩が見られる珍しい場所でもある。この岬から安須森の山は2億年以上前の石灰岩が地殻変動により地表に押し上げられ、その現象が分かりやすく現れた場所なのだ。僕は岬の北端から山手へと少し入った「アスムイハイクス」と呼ばれる歩道を進んだ。安須森の中腹の山中、露出した岩肌の熱帯雨林を2時間くらい歩けるコースがある。かつて祈りを捧げた拝所も多数あり、まさに地球の記憶が息づく場所。 この堆積岩が長い時間をかけて風化し、やんばるの森を育み、現在の多様な生態系の母体となっている事を知ることができた。

辺戸岬より奥に聳える安須森(アスムイ)を望む。かつて人はこの切り立つ山を目指してやって来た。そして此処に上陸したのだろう。

岬では別天地のような光景が広がっている。

森と水の源に触れる

翌朝、沖縄本島最高峰・与那覇岳(503m)へ登った。

そこは緑が隙間なく重なり合う聖域だった。シダやヒカゲヘゴがうねり、霧の中で葉が光を吸い込むように広がる。

登山中、森には名も知らぬ虫の声やアカショウビンやヤンバルクイナ鳴き声が響いていた。

やんばるの森は、日本列島の命を広く包み込む豊かなすみか。

その中には、ここでしか息づけない生きものたちが幾重にも重なり、森を織りなし、川を渡り、山と海をつないでいる。

湿り気を含んだ風、赤く酸を帯びた大地、石灰岩に染み込む水脈——それらすべてが静かな循環となって命を支えてきた。

歩みを進めるたび、足音が地中深くへと溶け込み、はるかな時を遡って遠くまで響いていくように感じられた。

僕はもっとこの豊かな自然に深く触れたく、やんばるの森や川を巡る事にした。

与那覇岳の登山道に向かう途中、ひしめく樹々の山肌がこの森の重厚感を感じさせる。

与那覇岳の登山道より

世界自然遺産・やんばるの価値

やんばるの森は、2021年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として世界自然遺産に登録された。

登録理由は、「生物多様性の保全において顕著な普遍的価値」が認められたためだ。

ここに生息する多くの生き物たちは、琉球列島がユーラシア大陸から分離し、島々が独立していく過程で進化した固有種・固有亜種である。

たとえばヤンバルクイナやノグチゲラ、ケナガネズミといった動物は此処にしか生息しておらず、まさに進化の生き証人といえる存在だ。僕も森の中ではリュウキュウヤマガメ、イボイモリ、クロイワトカゲモドキなどの希少な固有種と出会う事ができた。

やんばるは単なる美しい自然ではなく、地球の進化の歴史と生態系の奇跡が今も生きている命の保管庫なのだ。

やんばるの森は豊かな水と独特の土壌、そこに育つ植生に育まれている。

ター滝。

自然と共に生きる人々

この豊かな生物多様性は、そこに暮らす人々に、食料や建築資材といった生活の糧をもたらすだけでなく、気候を和らげ、水を清らかに保つなど、環境を整える働きもしてきた。さらに、景観の美しさや信仰と結びついた精神的な恵みも生み出し続けている。

やんばるの魅力は、森や動植物の存在だけではない。こうした自然を古くから守り、共に生きてきた人々と、その関わりの中で育まれた風土があるのだ。旅では、自然と深く結びついた生業を今も続ける人々に、数多く出会うことができた。

大宜味村押川という六田原展望台のすぐ下の高台にある集落にはシークヮーサー農家がたくさんある。

その中でも無農薬でシークヮーサーを育てている農家の上原吉子さんと出会った。

「ここ山の畑の酸性土壌じゃないと、この酸っぱ味と甘味のバランスにはならないの。酸味が全然違う」寒暖差と地形、そして時間が育む独特の酸味と香り。かつては自然に自生し、各家庭で食すだけの木を植えていた。今では身体に良い効能が認められ、産業へと発展している。

ここの畑も米やサトウキビからシークヮーサーへ──土地は時代に応じて育むものを変えながら、命を育て続けている。

「無農薬栽培は別に難しくないよ。『私はいまから生えますよ』って植物が教えてくれるから」。

笑いながら絞ったジュースを差し出してくれた。

畑で様々な植物を育てている吉子さん。

三村の中でも西側のメイン通りである58号線からわざわざ足を伸ばさなければいけない東村は本島の中でも離島のような雰囲気を感じるエリア。その中でも更に一足伸ばした高江の山の中で30年以上前からコーヒー栽培を行うヒロコーヒーファームを訪れた。1993年、先代の足立浩志さんは、キャンピングカーで3年を掛けて島を巡り、ここが適した場所だとコーヒー栽培を始めた。沖縄珈琲のパイオニア的存在の和宇慶朝傅(ワウケチョウデン)氏より、2〜3年物の苗木を購入し植付けから始まった。土地の改良から台風対策、皮剥きや焙煎の道具など全て手作りで行ってきた。苗木が台風でわずか数本になった時もあるが守り続けてきた。現在は娘の朋子さんが2代目を継ぐ。 赤土の酸性土壌と寒暖差、軟水の水が、コーヒーの味に酸味と深みを加える。「紆余曲折ありましたが、自由な父が遺した宝物のような農園を守りたかった」と語る朋子さん。沖縄は気温や降雨量が栽培に適した最北端に位置し、日本のコーヒー栽培の発祥とされている。現在は多く存在するコーヒー農園の先駆者として、ここでしか飲めない一杯が、物語と共に味覚に残る。

まるで中南米を感じさせるカラフルな雰囲気。先代の店舗は台風で飛んでしまい、現在の店舗は2代目の朋子さんと愛弟子達の協力で再建した。

店主のパワフルな朋子さんとカラフルな店内。どちらも全力だがお話を伺うと全てに物語が込められていた。

大宜味村喜如嘉(きじょか)集落の女性たちは沖縄の伝統織物「芭蕉布」を守り続けている。

糸芭蕉の栽培から糸作り、染織まで一貫して行う暮らしは、自然との共生そのものだ。芭蕉布会館ではその工程を見学することができた。

「芭蕉布(ばしょうふ)」は糸芭蕉という植物から作られる沖縄の伝統織物で、13〜14世紀頃から織られていたと言われ、16世紀の文献にも記録が残る古い布文化である。涼やかで、肌にまとわりつかない芭蕉布は、琉球各地の庶民から王族・士族の着物としてもなくてはならないものだった。

第二次世界大戦後、途絶えかけた芭蕉布の技術と文化を復興させたのが、喜如嘉出身の平良敏子(1921–2022)さんである。戦後、「沖縄の誇り」として芭蕉布を守り継ぐことを志した。

その後、糸芭蕉の栽培から糸作り、織り、染めに至るまで一貫した伝統技術を体系化。1974年には「喜如嘉の芭蕉布」として重要無形文化財に指定され、自身も人間国宝に認定された。

自然の恩恵を最大限に活かし、季節や土地と一体化した暮らしの中で生まれる芭蕉布は、自然との共生が織り込まれた布そのものである。

芭蕉布作りは畑仕事から。糸芭蕉の原木は熟成に2〜3年かかる。野生のものは硬いので、栽培して柔らかくするために葉や芯を時々切り落とす必要がある。

栽培から織りまでの地道な工程を体系化し、村人が一丸となって作業を続けている。この形を現在へ繋いだ平良敏子さん。芭蕉布会館にはそっと写真が飾ってあった。

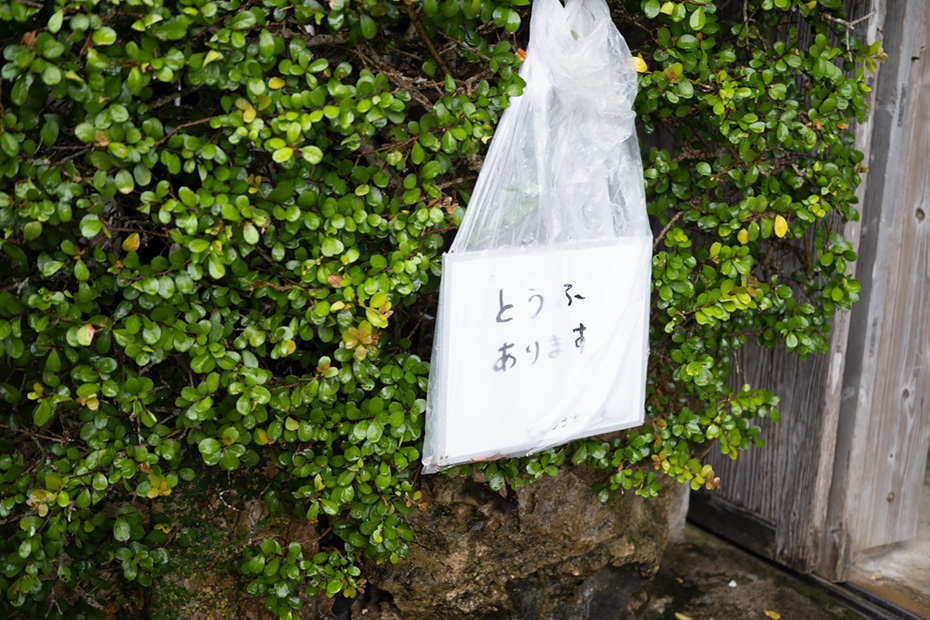

国頭村桃原の人気店「やんばる家 玉栄」では、今では珍しい海水を使った豆腐作りが続けられていた。 店主・金城えつ子さんは旦那様と共に開業して20年以上が経つ。「海水から作っているのは北部ではこの店だけになってしまった。海水は海人(漁師)に沖合から汲んできてもらっている。甘くて美味しいってお客さんが言ってくれることが本当に嬉しい」と話す。

開業よりずっと海水を汲んでくれていた海人が卒業したため、今は近所の海人・玉村和也さんが引き継いでいる。マグロの一本釣りをしている彼は「色々な沖合に行くから、綺麗で良さそうな水があれば汲んできて豆腐作りに試してもらっている。最近は台風もあまり来なくなり、海が洗われなくなった。気候変動の影響を豆腐づくりからも感じます」海水は現在、紫外線殺菌処理を経て使用しているが、貴重な昔ながらの豆腐の味を頂いた。

毎朝2時過ぎから仕込みをしている。元気いっぱいの金城えつ子さん。

海水を汲む海人の玉村和也さん。豆腐屋さんの近くで自らのマグロを提供している居酒屋「M96」を週1日だけopenしている

朝、宿の親父が食材の調達に漁港の競りに行くというので同行させて貰った。

海人(漁師)や地元の人が親しげに話している。その中に一際ただならぬ雰囲気を放つ海人がいた。「一人追い込み漁」を編みだし、海に潜ってグルクン(タカサゴ)の群れをたった1人で網に追いこむ、山城善勝さん(81歳)。

戦後、焼け野原となった沖縄では、土地も畑も米軍基地にとられていたため、庶民が食べるものは海のものしかなく、それが海人の原点となった。「海は父。山は母。山が破壊されれば赤土が海へ流れ、どちらも死ぬ」と優しく笑う表情の奥には壮絶な人生の年輪を感じる。彼は自然の循環を守るため、かつてヘリパッド建設にも反対した。その横に居た若い海人・平良新希さんは「川の近くには魚が多いからね。居心地が良いんだろうね」と笑っていた。

辺戸名漁港の朝。

勝ちゃんと呼ばれている山城善勝さん。語り尽くすには壮大過ぎる人生を生きて来られたみたいで、その半生を追いかけたドキュメンタリー映画も制作されたとか。

平良新希さん。卒業していく漁師が多い中で今後の海を守る新たなる希望の彼。

森と海と人の交差点に立つ人たち

東村にはマングローブが残っている。マングローブとは、熱帯・亜熱帯の汽水域(淡水と海水が混じる場所)に生育する常緑樹の総称である。根を地上に張り出し、潮の満ち引きに耐えながら成長する特殊な生態を持つ。マングローブは、魚やカニ、貝など多くの水生生物の産卵・育成の場として重要であり、台風時の防風・防潮林としても機能する。東村の慶佐次(げさし)川には、オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギの3種のマングローブが自生しており、これほどの多様性をもった群生地は日本では極めて稀である。この場所は、マングローブの北限域に位置し、気温や塩分濃度、干満差など、あらゆる条件が偶然にも整った生態学的な奇跡の地といえる。

この場所で20年以上ガイドを続ける渡久山真一さんは「沖縄でマングローブの多くは失われたが、ここは先人たちが残してくれた貴重な場所。その恩恵の中で私たちは生かされている。故に次世代へ繋ぐ責任がある」と語る。現在は自ら「慶佐次レンジャー」を立ち上げ、環境の保全と教育活動を続けている。ちょうどその日の午後に村のガイドの方々が集まり、ウッパマビーチでビーチクリーン(ゴミ拾い活動)を行うというので参加すると、村のエコツアーガイドの先駆者である「やんばる自然塾」代表の島袋裕也さんが先導を切っていたので話を聞いた。

「ここのガイドたちは利害関係なく皆んなが集まって共に活動を行っています。これこそがこの村の価値だと思います」

東村には様々な自然へのアプローチを行うガイドツアーが揃っているが、その根底には、自然と地域、人々が一体となった未来を見据えた意識が静かに根を張っていた。

渡久山真一さん。NPO法人東村観光推進協議会の理事長も務める。慶佐次川を歩いている所、声をかけると快く話を伺う事ができた。

やんばる自然塾代表の島袋裕也さん。お父さんがこの地でエコツアーガイドを始め地域の結束を作り出した。先代の意思を受け継いでいる。

そして、海の彼方へ——

やんばるに着いた初日、僕は与那覇岳に登るため、登山口にほど近い宿に泊まっていた。

下山して宿へ戻ると、宿の親父が炭火を起こし、魚をじっくり焼いていた。やがて友人らしき人々が次々と現れ、手には料理や飲み物。

素泊まりのはずの僕も、なぜか自然な流れで誘われ、手渡されたビールで乾杯した。

気づけば、宿泊客も加わり、初対面の人たちが思い思いに語り合っている。

親父は「これが“ゆんたく”さ。会えばみんな、家族みたいなもんだよ。良い時に来たね。」と笑っていた。

その輪の中には、シークヮーサー農家の上原さんの知り合いや、豆腐屋の金城えつ子さんの姿もあった。ここやんばるの事を地元の皆様からたくさん教えてもらった。そして親父が漁港の競りで仕入れてきた魚が炭の上で香ばしく焼けていく。

予定を立てずに訪れたこの旅は、この「ゆんたく」からすべてが始まった。語り合ううちに広がる縁の輪。

その導きに身を任せて歩くと、まるで川が流れるように人との出会いが森から海へと、繋いでくれていた。

そして出会った人々は皆、豊かな自然に寄り添いながら、それぞれに壮大な物語の中を生きていた。

宿にあるヒカゲヘゴの樹と満天の星。

ちょうど満月の夜だった。

旅の終わり、再び辺戸岬に立った。

足元には切り立った断崖と荒々しい海が広がり、朝靄の向こうには与論島の稜線がうっすらと浮かんでいる。

数日前、僕もこの海の向こうからこの地にたどり着いた。

ここには森があり、海があり、多くの生き物と人がいる。

永い地球の時間と様々な命が交差する場所だった。

森で聞いた鳥や虫の声、集落で交わした笑い声が、海風に溶けて背後へと遠ざかっていく。

それは太古から今へ、そして未来へと絶え間なく流れていく。

ゆんたくから始まった旅は、いくつもの命の声に導かれた。

そして今、また海の彼方へと静かに注ぎ込まれていく——。

profile