屋久島── 生命と宇宙に埋もれる島

山への誘い

鹿児島空港からプロペラ機に乗って約40分、眼下に広がる海と空の境目に、雲に包まれた神秘的な島影が見えてくる。その姿はまるで雲が結界のように島を包み込み、ひとつの独立した世界を形成しているかのようだった。

空港に降り立った瞬間、身体中にまとわりつく湿度と、深く吸い込んだ空気の濃さに「生命の密度」を感じた。屋久島に根ざすものたちの存在感が、五感すべてに訴えてくる。

海岸からすぐそびえ立つ山々は幾重にも連なり、島全体が山で構成されている。そこに寄り添うように点在する集落は、まるで「人が自然に許されて暮らさせていただいている」と感じさせるような謙虚さをもって見える。

島に着いてすぐ、僕は山へ向かうことにした。この場所と真正面から向き合うには、外から来たばかりの自分自身の感覚では遠すぎる。まずはこの島の「核」とも言える山に身を置くことで、その距離を縮めたいと思った。

古来より続く「岳参り」の信仰

山に入る前に、〈牛床詣所(うしどこもいしょ)〉に立ち寄った。ここは屋久島における山岳信仰の聖地のひとつで、登山者や地元の人々が山へ入る前に祈りを捧げる場所だ。

屋久島には約500年前から各集落に伝わる山岳信仰で「岳参り(たけまいり)」という風習がある。島の人々が奥岳や前岳の山頂にある石の祠まで登って参拝し集落の安全や豊漁豊作や家内安全を祈願する。厳しい自然に対する畏敬の念と、豊かな恵みをもたらす自然に対する感謝や敬意が屋久島の自然観の根底にある。

〈牛床詣所〉は、かつて修験者や参拝者が身を清め、心身を整えてから山へ入る「入口の神域」としての役割を果たしていた場所であり、女人禁制のため岳参りに参加できない婦人や子供ははるか山奥の御岳を拝んだ場所である。今でも登山の安全を祈願する人が多く、屋久島の岳参り文化を今に伝える貴重な場となっている。

森の中へ──巨木と苔の世界

参拝を済ませ、行動食を購入してから車で標高約1,300メートルの淀川登山口へ向かった。海抜0メートルからわずか60分ほどで到着する標高差は、島全体が急峻な地形であることを物語る。道路の両脇には、隙間なく樹々がひしめき合っていた。これから登る山の中には樹齢1,000年を超える樹々がいくつもあると考えると、自然の力にただただ圧倒される。登山口に着くと、麓との気温差に驚かされる。標高100メートルで約0.6℃気温が下がるため、1,300メートルでは約8℃近くも涼しくなる。

登山道に一歩足を踏み入れると、そこはまるで別世界。苔むす岩と巨木がひしめく壮大なスケールの森が広がっていた。多くの登山者は有名な縄文杉を目指すが、この森には名前も付けられていない巨木たちが無数に存在し、それぞれが一種の神聖さを放っている。

登山口からすぐのところに、淀川大杉と呼ばれる巨木がある。太さから推定される樹齢は1,000年以上。4年前の台風で先端が折れたが、その倒木も大地に横たわり、土へと還ろうとしていた。その迫力は目を見張るものがあった。

幾重にも重なる植生から見える屋久島独特の林相。

淀川大杉

淀川大杉と折れた先端部。千年の樹は千年かけて土に還ると言われている。

屋久島の杉は、年間降水量が日本一とも言われる多雨環境の中でゆっくりと成長する。そのため年輪が緻密で耐腐性が高く、樹齢1,000年を超える屋久杉へと育つ。このように生育する杉は屋久島しかない。また、幹や根、倒木の上に厚く生えた苔は、保水性と栄養供給の役割を果たし、種子の発芽や他の植物との共生を助けている。まさに、樹と苔が共に生きる「生命共同体」と言える。

さまざまな樹との出会いを楽しみながら歩き始めて約40分、世界自然遺産区域に入り、淀川小屋に到着。ここで一泊し、山の中で夜を過ごすことにした。

淀川小屋。装備さえあれば誰でも無料で宿泊できる避難小屋。

星と花に包まれて──宮之浦岳を目指して

翌朝はゆっくりと目覚め、宮之浦岳を目指して出発した。今回の目的は、満天の星空の下、山頂に立つこと。そして、ちょうど5月下旬から6月上旬にかけて咲く「ヤクシマシャクナゲ」に出会うことだ。

ヤクシマシャクナゲは屋久島の固有種で、標高1,000メートル以上の高地に咲く高山植物。年に2,3週間ほどしか咲かないその貴重な光景に期待が膨らむ。

澄んだ淀川を渡り、急勾配な道を登っていくと、シャクナゲの花が少しずつ姿を現し始めた。勾配を登り切ると「花之江河(はなのえごう)」という湿原に出る。ここは珍しい高山植物やミズゴケなどが自生する、屋久島屈指の幻想的なスポットだ。目の前には黒味岳が聳え立ち、その先に九州最高峰の宮之浦岳、続いて永田岳が連なる。ここからは森の世界から一変し、まさに「洋上のアルプス」を歩く壮大な縦走路が始まる。

夕暮れどき、黒味岳の頂に着いた。ちょうど空は赤く染まり、シャクナゲの花々がその光を浴びていた。宮之浦岳と永田岳を目の前に望みながら、日は静かに西の空へと沈んでいく。岩肌の上に立つ自分自身をふと客観的に見つめたとき、まるで異星に立っているかのような感覚に包まれた。

やがて夜が訪れ、空には月と星が静かに現れた。薄明かりのなか、月に照らされたシャクナゲは白く光を放ち、幻想的な光景が森の斜面を覆っていた。

その花々に導かれるように、花崗岩の群れの間を縫って、僕は宮之浦岳の頂へと進んだ。見渡す限り、僕以外に人影はなく、ただ星と風と岩と花に囲まれた静寂の中に、ひとり佇んでいた。この孤独感と、目の前に広がる異次元のような幻想の狭間に身を置きながら、夜の山を歩むという行為に、風も天候も味方してくれていることに、心から感謝せずにはいられなかった。

夜間の登山は視界が限られ、道を見失う危険性も高くなる。屋久島の山域でも、年間を通じて遭難事故が発生しているのが現実だ。今回の行程は天候や装備を慎重に整えた上での判断だったが、改めて感じたのは、やはり安全が確保されてこそ、こうした自然の深い美しさに真正面から向き合えるということだった。

──この特別な時間を与えられたこと。それはまるで、宇宙を探索する船に乗っているかのような、静かで荘厳な旅路だった。

垂直分布と世界自然遺産

屋久島は、このように標高により世界がまるで違う。海抜0メートルから山頂の約1,936メートルまでに、亜熱帯から冷温帯までの植生が見られる日本唯一の場所である。この「垂直分布」が生み出す多様な生態系と自然美。これが屋久島が世界自然遺産として認定された最大の理由である。

島の記憶と未来──遺産としての森へ

しかしこの壮大で豊かな森も、かつては大規模な伐採の対象だった。

江戸時代、屋久杉は建材として珍重され、幕府への年貢の一環として切り出されていた。明治以降は国家事業として開発が進み、山深くまでトロッコ道が敷かれ、数百人が森の中で生活していた。

昭和に入ると林道の整備と共に伐採は加速するが、それに反対する島民の声が徐々に高まり、自然保護の機運が生まれる。やがて伐採は止まり、1993年には屋久島の約20%が世界自然遺産に登録された。

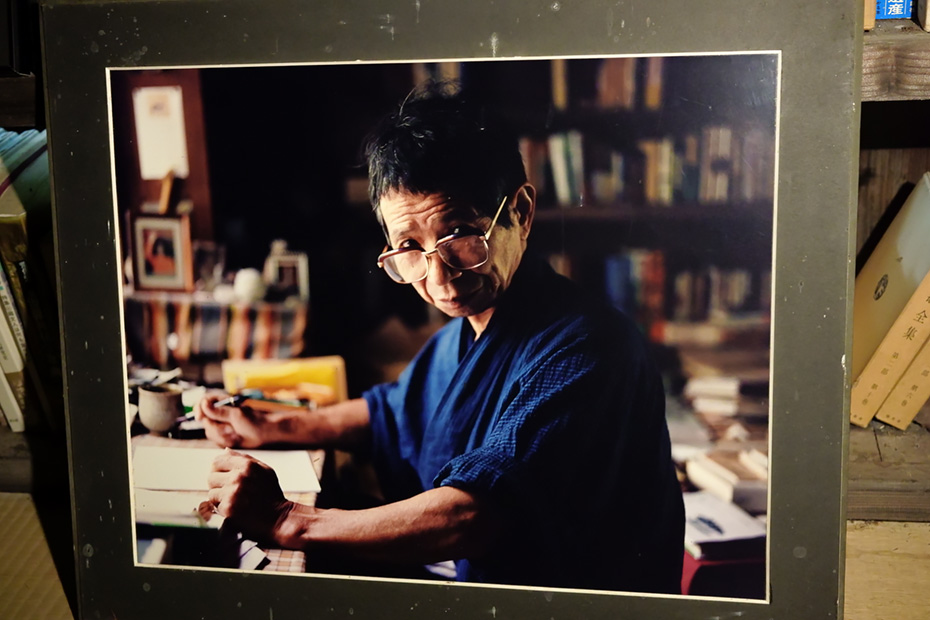

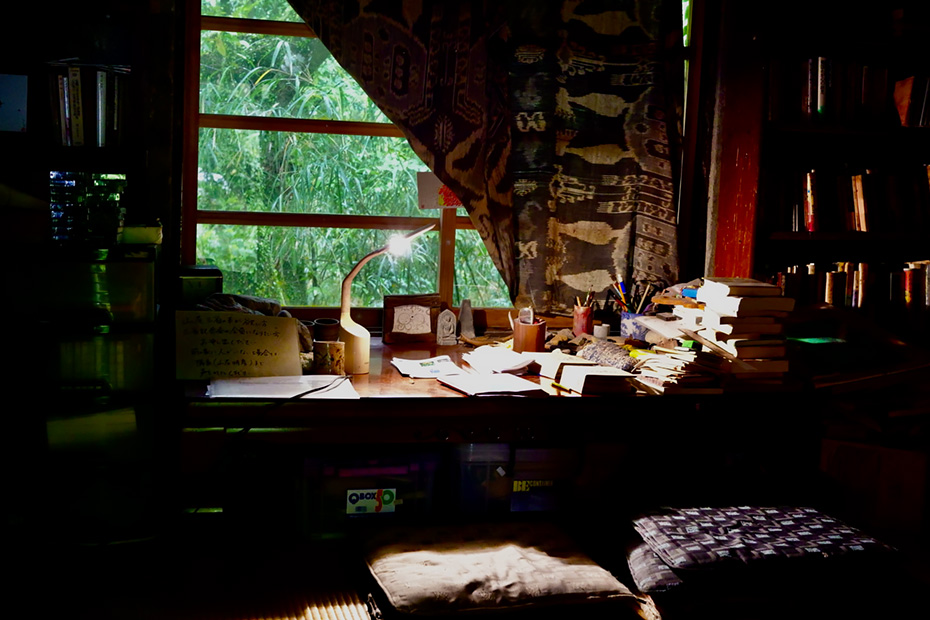

この保護活動に尽力したひとりが詩人・山尾三省氏である。彼は白川山という森の中に書斎を構え、縄文杉を「聖老人」と呼び、アニミズムを提唱し自然と人との共生を詩に託して発信し続けた。

今、その志は彼の呼び掛けに賛同して移住し、活動を続けてきた山尾三省記念会の手塚賢至・田津子夫妻に受け継がれている。

「この森に触れた人は、この壮大な自然と人がどう関わってきたかを肌で感じることができます。世界自然遺産に登録された場所以外は開発して良いということではなく、未来に向けて大切にしていかなければならない。島を訪れる皆様がそのように感じて貰えることを島民としては意識していかなければなりません」と語ってくれた。

山尾三省記念会会長の手塚賢至・田津子夫妻

距離が近づくということ

下山後、歩き疲れた身体を温泉で癒し、島を一周して大川の滝や永田浜を訪れた。滝の轟音と野生動物たちの姿は、屋久島の生命の躍動そのものだった。浜ではウミガメが産卵のために上陸した跡が残っていた。

そして夜、宮之浦の居酒屋で一杯飲みながら、ふと気づいた。この島との距離が確実に近づいていることを。僕たちは自然の一部であり共に在るということ。もしかしたら、この感覚こそが、島が与えてくれた人として残すべき遺産なのかもしれない。

profile