【見逃し配信あり】 会員制スーパーマーケット 〈Table to Farm〉の可能性を探る。 生活者が「つくること」に 関わりはじめる時代へ コロカルアカデミーVol.3

日本のローカルの魅力を発信するWebマガジン「コロカル」は、新たなウェビナー講義シリーズ「コロカルアカデミー」の第3回を開催しました。今回のゲストは、7月25日のローンチに向けて注目を集める会員制スーパーマーケット〈Table to Farm〉のディレクターであり、共同発起人でもある相馬夕輝さんです。そんな相馬さんは、日本各地を丹念に取材し、その土地ならではの食材や文化を活かしたメニューやイベントの企画に携わってこられました。そんな豊富な経験を背景に、食や地域、そしてこれからのコミュニティの在り方について、幅広い視点からお話しいただきました。

見逃し配信を視聴したい方はこちらからお申し込みください。

▶︎視聴登録はこちら

今回の登壇者は...

相馬夕輝(あいま・ゆうき)さん

Table to Farm ディレクター・共同発起人

郷土料理や食文化をフィールドワークとして学び体験してきた経験を活かし、食の新たなフードシステムを構築することを目指し、2022年より本プロジェクトを始動。ブランドディレクション、商品選定、ウェブメディアや食事会などの企画編集及び執筆を担当しながら、日本各地の生産者を巡り、新たなフードシステムとしてのCommunity Supported Foodculture(CSF)を構築中。また、D&DEPARTMENT PROJECT 飲食部門「つづくをたべる部」ディレクターとして、その土地の食材や食文化を活かしたメニュー開発や、イベント企画なども手がける。2024年、初の著書となる食分野での活動をまとめた「つづくをたべる食堂」出版。

0.1%の“素の味”を求めて

食とは、考えてみれば不思議なものです。外にある食べ物を、直接口に含み、咀嚼し、消化することで、自らの栄養にしていくプロセスは、生物としての根幹だと言っても過言ではありません。しかし、現代社会において、食は過度に経済合理化されてしまい、本来の感覚や価値を忘れかけている。

そうした時代にあって、〈Table to Farm〉は「滋味深く、食べ飽きることがなく、噛むたびに新たな発見があるような、とびっきりの味わい」を“素の味”と名づけ、その魅力を追い求めてきました。「“素の味”のそばには、いつも自然の恵みがある。そして、それを育む作り手の姿があり、自然と共に生きる知恵と手間が息づいています」と、相馬さん。そんな貴重で、自然の歓びに満ちた“素の味”が集まる場所。それこそが、会員制スーパーマーケット〈Table to Farm〉なのです。

Table to Farmの特徴と大きな魅力

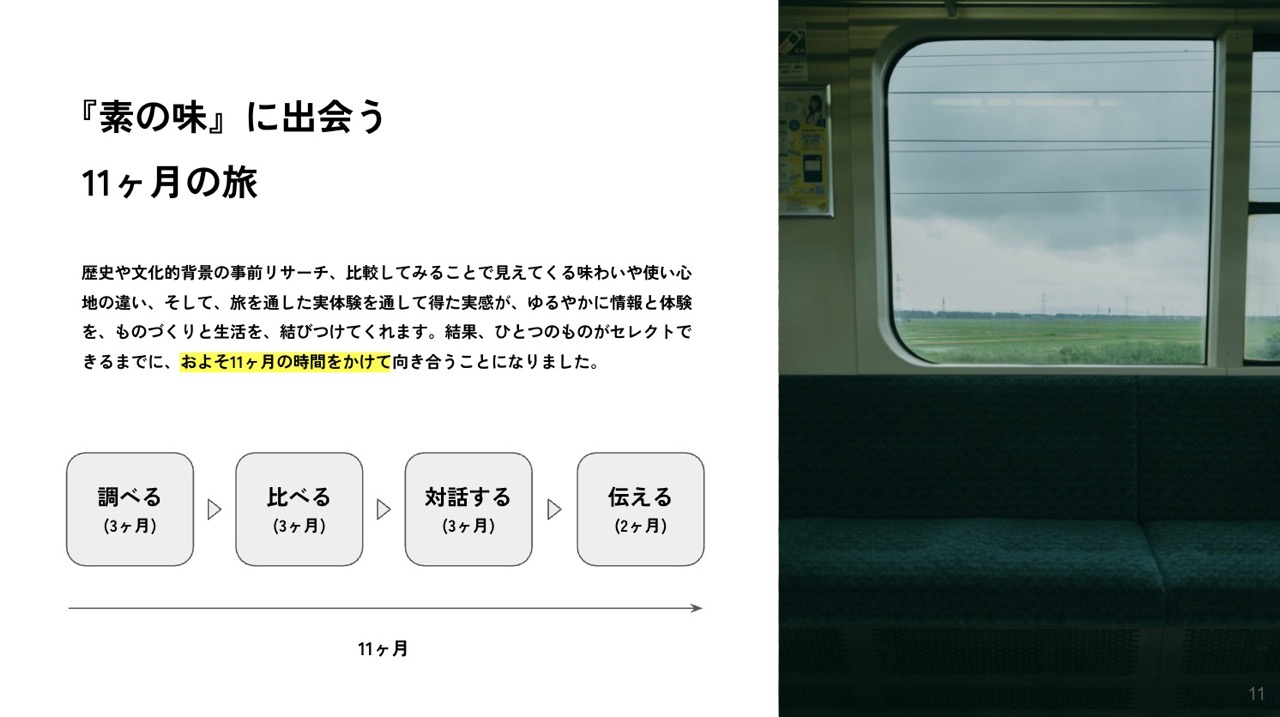

そんな“素の味”を扱う〈Table to Farm〉で取り扱われる商品は、どれも約11ヶ月という長い時間をかけて選ばれているそう。相馬さんはこの選定のプロセスを“11ヶ月の旅”と呼んでいます。

その旅は、食材の歴史や文化的な背景を丁寧にリサーチするところから始まります。次に、実際に使ってみることで見えてくる味わいや使い心地を確かめ、さらに生産者との対話を重ねて思いを深めていく。そして最後に、それをどう伝えるかを考える。この一連のプロセスを経てようやく見出される“素の味”には、深い味わいと豊かな個性が輪郭をもって表れてくるのだと感じられる内容になっています。またお話の中では、商品を選ぶ際に設けている独自の基準や、あえて会員制という形式をとっている理由、そこに込められた哲学についても教えていただきました。

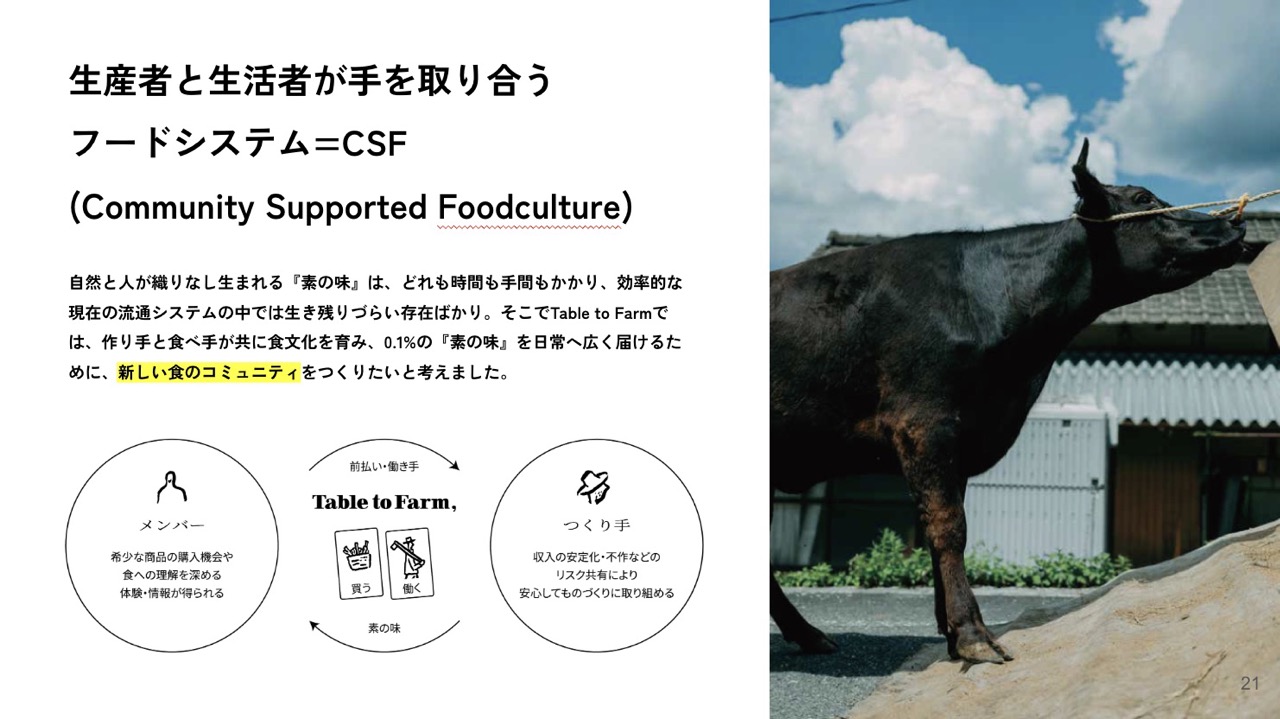

新しい食のコミュニティ「Community Supported Foodculture」という挑戦

本当に美味しいものを追求した先にある“素の味”。自然と人の織りなしによって生まれるそれらは、どうしても時間や手間がかかるものでもあります。実際、私たち自身も丁寧な暮らしや生活に憧れながらも、日々の仕事や雑事に忙殺され、結果的に効率を求めてしまっているのが多くの人の現状ではないでしょうか。

そんななか、Table to Farmで進められているのが、作り手(生産者)と食べ手(生活者)が手を取り合う新しいフードシステム〈Community Supported Foodculture〉。食べる人が作ることに関わっていくことを仕組みとして実現するこの営みは、単に自然やナチュラルなものが良いのだという視点ではなく、本当に美味しくて使いやすいものを、広くしっかりと日常に届けていく。講座内では、より具体的に、生産者が負ってきたリスクや負担をどう変えていく必要があるのか(前払いの仕組み化等)についても、踏み込んでお話いただきました。

コミュニティづくりの秘訣とは?

コミュニティづくりの秘訣は、「実際に食べることや生産者の方のもとに足を運ぶこと、そして美味しかったと気持ちを伝え、生産の現場のお話に耳を傾け、未来に向けて物理的に動いていくことに尽きる」と相馬さん。

そこで行われるプロセスの一つ一つは、一見すると素朴で、もしかすると当たり前のように感じることかもしれません。しかし、相馬さんのお話を聞いていると、そうした一つ一つについて、一見すると当たり前の人と人同士のやり取りこそ、真心こめて、真摯に真剣に取り組む姿勢こそが、普段は孤立してしまいがちな生産者の方々の結び目となっていく何よりもの秘訣なのだと感じました。すなわちコミュニティをつくり、運営していく立場を担う人こそ、扱う商品やプロダクトに愛や尊敬、こだわりを持つことが、コミュニティをつくっていくことの根幹にあるのだろうと。

その後のトークセッションでは、「地方に文化と経済の好循環を創出するために」というテーマを掲げながら、地方の生産者の方々と信頼関係を深める秘訣について、食事会の実例も交えながら、直接伝えることの価値についてもより深堀りしつつ、語って頂いています。

さらに講座本編終了後のQAでは、日本の農林水産物の価値の伝え方について、食育の投資としての給食のあり方も含め、具体的な話題が盛りだくさんでした。

地方創生における第一次産業の活性化に取り組まれている方や課題意識がある人やコミュニティというワードに関心のある多くの人にとくにおすすめです。

見逃し配信を視聴したい方はぜひ、こちらからお申し込みください。

▶︎視聴登録はこちら