連載

【見逃し配信あり】

『原木シイタケの栽培者、平均74歳。次世代へつなぐ“きのこ”の循環』

コロカルアカデミーVol.4

コロカルアカデミー

vol.004

posted:2025.9.2 from:山梨県南アルプス市 genre:活性化と創生 / アート・デザイン・建築

〈 この連載・企画は… 〉

ローカルを舞台に活躍する人々のリアルな情報を通して、

日本の魅力を再定義するウェビナーシリーズです。地域を活性化させるために働きたい方、ローカルでビジネスを始めたい方、

自治体や企業で地域創生に携わる方に向けて、新たなヒントを提供します。

日本のローカルの魅力を発信する「コロカル」は、ウェビナー講義「コロカルアカデミー」の第4回を8月6日に開催しました。ゲストは、キノコの種菌会社・富士種菌の企画担当であり、〈KINOKO SOCIAL CLUB〉の立ち上げメンバー猪瀬真佑(いのせ・まゆ)さん。

〈KINOKO SOCIAL CLUB〉は、ロースタリーが集まる東京・清澄白河を拠点にして、地域で出たコーヒーかすを活用してキノコを栽培・収穫し、料理として提供する循環の仕組みを実践するプロジェクト。猪瀬さんには、都市とローカルをつなぐ“キノコ”の可能性をテーマに、第一次産業への明るい眼差しとその広げ方、さらには地方から都市へとステージをつなぎ、キノコという食材を中心に置いた食のコミュニケーションの新たな循環の仕組みについて、たっぷり語って頂きました。

見逃し配信を視聴したい方はぜひ、こちらからお申し込みください。

▶︎視聴登録はこちら

猪瀬真佑(いのせ・まゆ)

富士種菌 企画・KINOKO SOCIAL CLUB 立ち上げメンバー/キノコ担当

デザイン、アウトドア、音楽、造園など多彩な業界を経験後、2021年に東京から山梨県へ。食用キノコの種菌メーカー〈株式会社富士種菌〉に入社し、原木栽培と里山文化の魅力に出会う。国内外に向けて原木キノコの可能性を発信するべく、ドキュメンタリー映画の制作や〈KINOKO SOCIAL CLUB〉など多角的な取り組みを進行中。

キノコへの想いと現実

今回のゲストは、きのこ愛にあふれる猪瀬さん。まず紹介してくれたのは、ご自身が企画担当を務める「富士種菌」という会社と、キノコそのものについてでした。

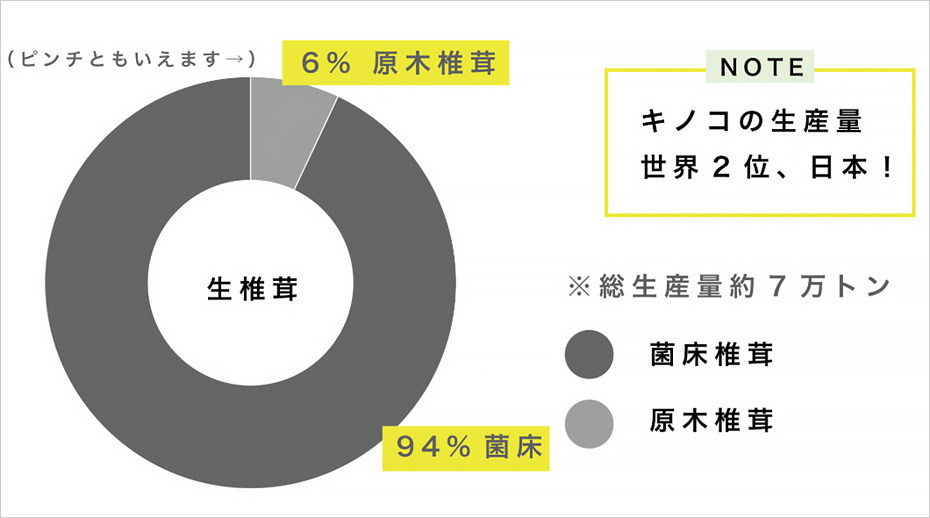

たとえば、ひとくちにシイタケといっても実はさまざまな種類があること。そもそもキノコの原木栽培は、原木がなければ始まらないこと。そして日本のキノコ生産量は、なんと世界第2位であることなど、興味深い話が次々と飛び出しました。

その一方で、課題として語られたのが「後継者不足」。シイタケ栽培に携わる多くの方が、何十年もこの道を歩んできた大ベテランで、引退を考えている人も少なくないそうです。これは、キノコ業界に限らず、日本の他の第一次産業にも共通する深刻な課題なのではないでしょうか。

自然・人・コミュニティの関わりという光

深刻な問題を抱えながらも、猪瀬さんは明るい表情を崩しません。それはキノコの魅力が幅広く、人を魅了するキャッチーさを兼ね備えているから。

ここでキャッチーということばが出てくることに、凄く面白さを感じました。食べ物とは、なにより栄養の補給であり、生きる糧そのものですが、同時に私たちの「文化」でもあります。猪瀬さんのキノコの文化的側面(それは形態、生態、味わい、あらゆるものを含むはずです)に着目する視点は、きっと多くの人に気づきのきっかけになるはずです。

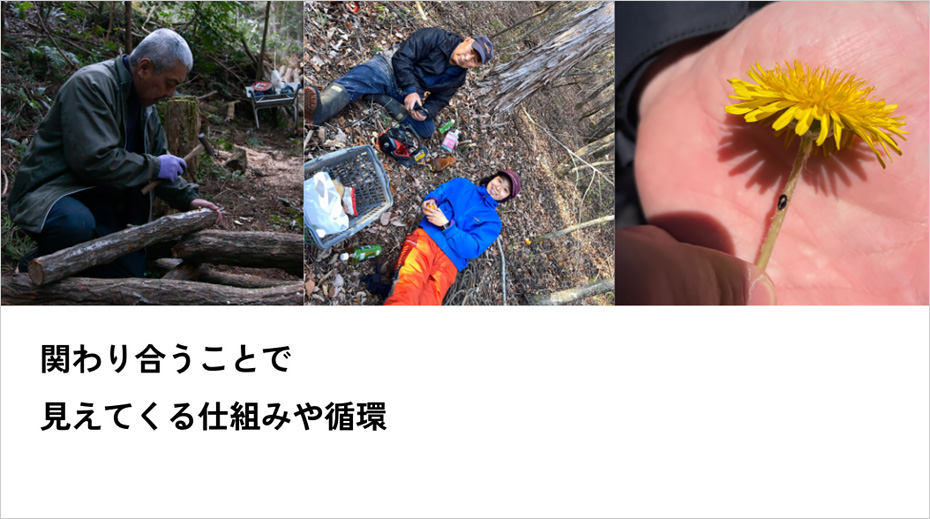

実際、原木シイタケの栽培は、海外でも広がりを見せていますし、なによりキノコを中心として、新しい関係性を生み出し、構築されていくその過程は、まさに光そのもの。

私たちが普段口にしているものは、本来自然が生み出したものであり、生産者さんが生み出したものであり、それが加工され、運ばれ、店頭に並び……とんでもなく大きな循環において、私たちは一つの食べ物を口にするわけです。

この輪っかの中、キノコを中心として、自然や人とダイナミックに、かつ、楽しく関わることを提案・実践する猪瀬さんのアプローチはとても魅力的でした。活動紹介においてはドキュメンタリー映画制作まで入っているようで、無限のアプローチの可能性を感じます。

〈KINOKO SOCIAL CLUB〉というプロジェクトについて

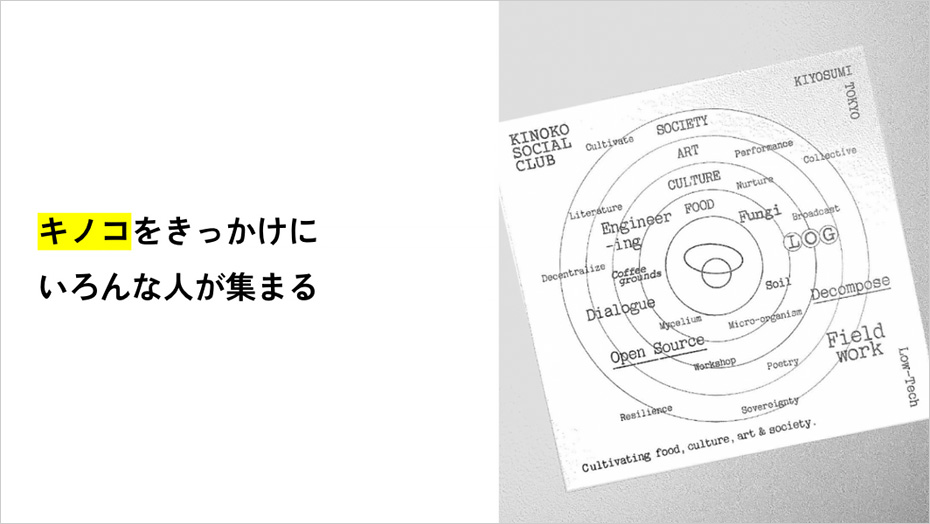

〈KINOKO SOCIAL CLUB〉は、地域で出たコーヒーかすを活用し、キノコを栽培・収穫し、料理として提供する、東京・清澄白河に誕生した“都市の里山”のような存在で、オープンからわずか2ヶ月で多数のメディアに取り上げられ話題となっています。

〈KINOKO SOCIAL CLUB〉のテーマは循環。そのシンプルでクールなシンボルもシイタケのキャッチーな見た目と、循環をまさに想起させます。

この場所における取り組みはとにかく多彩の一言。ショーウィンドウにはキノコが生えている原木シイタケのホタ木が展示され、店内の栽培棚では、コーヒーかすを培地にしたキノコが育てられています。

さらには生産者、料理人、エンジニア、デザイナー、編集者、近隣の人々など、本当に多様な人々が集って対話や交流が始まる企画やイベント、『IKINOKO RADIO』という「生きるための技術」を中心にしながら、雑談を交えながら軽やかに発信されるPodcast番組まで、キノコを中心に本当に色とりどりの取り組みがされていました。

第一次産業を盛り上げるために、もっとクールに、もっとポップに

愛に溢れた怒涛のキノコ講義であり、一次産業の活性化のために私たちができること、という普遍的な課題も詰まった魅力的な話ばかりでした。猪瀬さんの話を聞いていて、なにより感じたのは課題に取り組む姿勢の明るさと、「循環」というコトバの持つ価値についてです。

私たちは今、少子高齢社会を迎え、現実に大変な社会課題を多数抱えています。今回の主題であった食の生産に関する問題もまさにその一つで、きっとこの記事をご覧になっている方もそこに関心のある人が多いのではないでしょうか?

これらは真剣に取り組まなければならない問題ですが、眉をひそめ、苦しい顔で取り組むだけが「解決」ではないのだと、今回の講座を受けて感じました。「キノコって見た目かわいいよね?」「キャッチーだから好き」「大好物!」から入って、デザインを洗練させ、コミュニティも豊かに設計していく。そうすることで、生産現場のイメージは、今までになかったものに変化し、現場で働く生産者のマインドやスタンスにも影響を与えます。

小さな変化のきっかけが、連鎖するようにして新たな変化を生み出していく。生み出された変化はお互いの波を受け、さらにまた大きな変化につながる。それこそがまさしく「循環」ということなのだろう。どこかで生まれた「ポジティブなパワー」が山を巡り、都市を巡り、人々の間を巡り、一つの輪を描く。そんなイメージが湧く講座でした。

講座本編終了後のQ&Aでは、「そもそもシイタケっていつから食べているのだろう」という話から、「いつもあるけど、特別なもの」ということばもありました。自分たちの日常を見つめ直すことで、そこにある魅力や価値を再発見することを刺激するようなセッションになっています。

食が好きな人、自然が好きな人、食の生産課題に関心がある人、社会課題にポジティブにアプローチしたいと考えている人など、多くの方におすすめです。

見逃し配信を視聴したい方はぜひ、こちらからお申し込みください。

▶︎視聴登録はこちら

Feature 特集記事&おすすめ記事

Tags この記事のタグ